29/10/2025

La Bible originale de Sébastien Castellion

Sébastien Castellion (1515 -1563), est un personnage attachant de la Réforme. Issu d’une famille pauvre de la région lyonnaise, il parvient à poursuivre de...

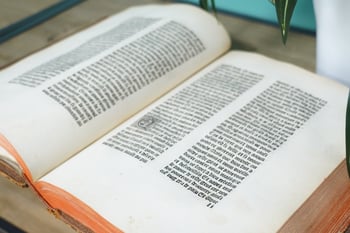

Les premières traductions françaises, manuscrites avant l'imprimerie (1450), étaient peu accessibles. Accompagnées de commentaires, elles marquèrent la première transition du latin au français.

Article écrit le 29/10/2025

Pendant plus de dix siècles, la Bible n'était généralement pas accessible en français, à de rares exceptions près. La « Vulgate », traduction en latin du 4e siècle, était alors la version prédominante. Cette hégémonie rendait l'accès direct au texte difficile pour la majorité de la population. Cela a-t-il été uniquement négatif ?

Le latin, en tant que langue « morte », ne changeait plus au fil du temps. Contrairement aux langues parlées couramment, qui évoluaient rapidement, le latin restait stable. Cette stabilité a permis de protéger le texte biblique des modifications liées à l’évolution de la langue. En maintenant la Bible en latin, notamment dans la Vulgate de Saint Jérôme, l'Église catholique cherchait à garantir une version cohérente des Écritures. Le choix de cette langue permettait également à l'institution de réduire les risques d'interprétations différentes ou contraires à la doctrine officielle. En réservant l'accès direct au texte en latin aux membres du clergé formés, l'Église pouvait mieux contrôler l'exégèse biblique, limitant ainsi la diffusion d'idées considérées comme hérétiques.

Le latin, en tant que langue « morte », ne changeait plus au fil du temps. Contrairement aux langues parlées couramment, qui évoluaient rapidement, le latin restait stable. Cette stabilité a permis de protéger le texte biblique des modifications liées à l’évolution de la langue. En maintenant la Bible en latin, notamment dans la Vulgate de Saint Jérôme, l'Église catholique cherchait à garantir une version cohérente des Écritures. Le choix de cette langue permettait également à l'institution de réduire les risques d'interprétations différentes ou contraires à la doctrine officielle. En réservant l'accès direct au texte en latin aux membres du clergé formés, l'Église pouvait mieux contrôler l'exégèse biblique, limitant ainsi la diffusion d'idées considérées comme hérétiques.

De plus, la Bible en latin assurait une unité dans les pratiques liturgiques et dans l'enseignement à travers toute l'Europe. Le latin n'était pas seulement la langue de l'Église, mais aussi celle des philosophes, des scientifiques et des érudits. En gardant la Bible en latin, elle restait intégrée dans l'ensemble des connaissances de l'époque, ce qui facilitait les études théologiques et philosophiques basées sur les textes bibliques. En résumé, garder la Bible en latin a aidé à protéger la cohérence du texte biblique au Moyen Âge mais aussi a permis à l'Église de contrôler son interprétation et sa diffusion. Toutefois, cela a aussi limité l'accès des gens ordinaires aux Écritures. Sachant cependant que des traductions en français n’étaient pas toujours la solution pour une population qui parlait seulement une langue régionale, comme l’occitan ancien par exemple. C’est pour cela que se réalisèrent des traductions dans les langues locales, ainsi qu’en français. Ces traductions étaient par ailleurs favorisées par la Réforme protestante.

En résumé, garder la Bible en latin a aidé à protéger la cohérence du texte biblique au Moyen Âge mais aussi a permis à l'Église de contrôler son interprétation et sa diffusion. Toutefois, cela a aussi limité l'accès des gens ordinaires aux Écritures. Sachant cependant que des traductions en français n’étaient pas toujours la solution pour une population qui parlait seulement une langue régionale, comme l’occitan ancien par exemple. C’est pour cela que se réalisèrent des traductions dans les langues locales, ainsi qu’en français. Ces traductions étaient par ailleurs favorisées par la Réforme protestante.

Avant de parler de la diffusion des Bibles imprimées qui vont lancer les traductions en français, il est important de savoir que le désir d'avoir les Écritures en langue commune remonte bien avant le 16e siècle. En effet, à partir du 12e siècle, certaines parties de la Bible sont traduites en ancien français. Ces manuscrits, sous forme de Bibles abrégées, sont surtout réservés à un public restreint, non familiarisé avec le latin et souvent composé de membres de la noblesse ou de lettrés fortunés.

Citons :

- le Psautier de Saint Louis (13ᵉ siècle), manuscrit destiné au roi et centré sur les psaumes

- et Le Psautier de Cambridge (fin 12ᵉ siècle).

A part ces grands ouvrages de méditation, on trouve aussi :

- les Évangiles en français (13ᵉ siècle) et plusieurs manuscrits de la même époque qui contiennent des traductions des quatre Évangiles utilisés pour l’enseignement et la prédication, certains accompagnés de commentaires explicatifs.

Pour une utilisation morale, on trouve aussi :

- les livres « de sagesse » comme celui des Proverbes et de l’Ecclésiaste

- des adaptations en vers de la Genèse et de certains livres historiques de la Bible ainsi que des extraits des prophètes.

Il faut particulièrement citer la première traduction biblique complète au 13ᵉ siècle très peu diffusée, en copies manuscrites bien sûr. Réalisée à Paris, c’est une traduction littérale de la Vulgate. Malgré un succès auprès des Béguines, un ordre religieux féminin, elle fut surveillée et contrôlée par les autorités religieuses. Citons aussi la Vie de Jésus et une traduction qui a eu plus d’importance : la Bible historiale.

La Bible historiale est une traduction en français de la Bible latine. Basée sur la Vulgate, cette version intègre des gloses et des commentaires tirés de l’Historia scholastica de Pierre le Mangeur, un texte essentiel pour l’étude biblique au Moyen Âge. Conçue dans un style narratif, elle inclut des explications pour éclaircir les passages complexes ainsi que des récits historiques, avec l’ambition non seulement de traduire, mais aussi d’offrir une compréhension théologique et pédagogique des Écritures. Les érudits de la Renaissance lui reprochèrent de s’éloigner des sources hébraïques et grecques. La première édition imprimée fut réalisée entre 1494 et 1496. D’autres éditions suivirent au 16ᵉ siècle, souvent révisées pour s’aligner sur les attentes philologiques de la Renaissance.

La Vita Christi ou Vie de Jésus de Lutolphe le Chartreux, aussi connu sous le nom de Ludolphe de Saxe, est une œuvre marquante du Moyen Âge, qui offre une méditation profonde sur la vie de Jésus-Christ. Ce texte, influent pour la spiritualité chrétienne de l'époque, allie les récits évangéliques à des commentaires théologiques, spirituels et moraux, invitant les lecteurs à une contemplation intime du Christ. Il s’agit surtout d’un ensemble de textes bibliques commentés et paraphrasés et non pas d'une traduction de la Bible à proprement parler. La première édition imprimée en français a été publiée à Paris en 1487.

Auteur de podcasts pour l’Alliance biblique française et conseiller pour la bibliothèque historique.

29/10/2025

Sébastien Castellion (1515 -1563), est un personnage attachant de la Réforme. Issu d’une famille pauvre de la région lyonnaise, il parvient à poursuivre de...

Lire l'article

29/10/2025

René Benoist, né en 1521 à Angers, entre dans l’histoire comme un érudit audacieux, un théologien engagé, mais aussi comme une figure controversée de son é...

Lire l'article

29/10/2025

En 1822, une première révision de la Bible d’Ostervald a été réalisée à Lausanne, suivie en 1824 par une autre entreprise de la Société Biblique de Paris. ...

Lire l'article

29/10/2025

À l’aube du 17e siècle, la France croit enfin en la paix. L’Édit de Nantes, signé en 1598, semble résoudre les conflits meurtriers qui avaient opposé prote...

Lire l'article

29/10/2025

Pourquoi la Bible de Sacy poursuit sa carrière Au 19ᵉ siècle, les éditeurs choisissent souvent la traduction de Sacy pour publier des Évangiles ou des Bibl...

Lire l'article