29/10/2025

Le renouveau des versions protestantes

En 1822, une première révision de la Bible d’Ostervald a été réalisée à Lausanne, suivie en 1824 par une autre entreprise de la Société Biblique de Paris. ...

Article écrit le 29/10/2025

Au 19ᵉ siècle, les éditeurs choisissent souvent la traduction de Sacy pour publier des Évangiles ou des Bibles populaires parce qu’elle présente plusieurs avantages pratiques, religieux et culturels. Des éditions nombreuses se succèdent : N. Jager (1846), Delaunay (1860), Jacquet (1867).

La traduction de Sacy est très connue et respectée. Elle vient du mouvement de Port-Royal, au 17ᵉ siècle, et est appréciée pour sa beauté et sa clarté. Au 19ᵉ siècle, elle est encore considérée comme une référence, car elle respecte bien le texte latin de la Vulgate, ce qui rassure les lecteurs croyants. Ensuite, elle est écrite dans un style simple et fluide, ce qui la rend facile à lire. À cette époque, beaucoup de gens apprennent à lire grâce au développement de l’alphabétisation. Pour toucher un large public, les éditeurs cherchent une version que tout le monde peut comprendre, et celle de Sacy est idéale pour cela.

Du point de vue religieux, cette traduction a l’avantage d’être approuvée par l’Église catholique. Elle permet donc aux éditeurs de l’utiliser sans craindre de critiques ou de conflits avec les autorités religieuses. Contrairement à d’autres traductions, notamment protestantes, celle de Sacy est perçue comme fidèle et orthodoxe, ce qui lui donne une légitimité supplémentaire.

C’est aussi un choix économique. Comme cette traduction existe déjà, les éditeurs n’ont pas besoin de financer une nouvelle version ou de payer des traducteurs. Les coûts sont réduits et permettent de vendre ces Bibles à un prix accessible, surtout pour les éditions destinées aux classes populaires. Au 19ᵉ siècle, les progrès techniques dans l’imprimerie, comme la stéréotypie, rendent possible la production en grande quantité à moindre coût.

Enfin, cette traduction joue un rôle important dans la culture française. Au 19ᵉ siècle, la Bible n’est pas seulement un livre religieux, c’est aussi un texte littéraire qui inspire des écrivains célèbres comme Victor Hugo ou Chateaubriand. La traduction de Sacy, déjà reconnue dans les cercles culturels, renforce cet aspect. Les lecteurs y voient autant une œuvre spirituelle qu’un monument de la littérature.

Elle accompagne plusieurs Bibles commentées comme celle de Fillion et en particulier les 17 volumes de celle de J.A. Petit (1889) qui, au texte latin et au texte français de Sacy ajoute une compilation importante des commentaires de D. Calmet et des Pères. Le nombre de volumes marque un travail abondant.

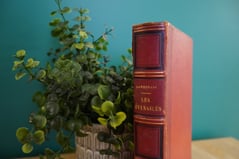

La traduction des Évangiles de Lamennais (1846) très liée au grec est rejetée par l’Église. Ce prêtre, écrivain et philosophe (1782–1854) a adopté une certaine liberté et une position critique qui a nuit à la diffusion de son œuvre. Jean-Jacques Bourassé et Pierre Désiré Janvier, prêtres érudits attachés à la Vulgate, donneront en 1854 une traduction dans un français fluide qui sera bien acceptée. Ils bénéficieront de plusieurs éditions populaires. Un laïc, Antoine Genoude (1792–1849) journaliste catholique et conservateur publie une Bible en 1837. Dans sa traduction il fera œuvre d’écrivain et de poète avec un souci inégal des langues d’origine.

La traduction des Évangiles de Lamennais (1846) très liée au grec est rejetée par l’Église. Ce prêtre, écrivain et philosophe (1782–1854) a adopté une certaine liberté et une position critique qui a nuit à la diffusion de son œuvre. Jean-Jacques Bourassé et Pierre Désiré Janvier, prêtres érudits attachés à la Vulgate, donneront en 1854 une traduction dans un français fluide qui sera bien acceptée. Ils bénéficieront de plusieurs éditions populaires. Un laïc, Antoine Genoude (1792–1849) journaliste catholique et conservateur publie une Bible en 1837. Dans sa traduction il fera œuvre d’écrivain et de poète avec un souci inégal des langues d’origine.

Citons également l’abbé Jean-Baptiste Glaire (1798–1872), auteur d’une traduction qu’il voulut « d’une rigoureuse littéralité » (1841). Il a produit également un dictionnaire d’hébreu et de chaldéen (araméen) et de ce fait, même s’il a pris pour base la Vulgate, le recours aux langues d’origine a été constant dans son travail. Une édition polyglotte verra le jour en 1854 surtout destinée à équiper les séminaires face aux études critiques catholiques et protestantes. Plus tard, en 1900, la Bible polyglotte de Vigouroux utilisera sa traduction mais en tenant compte des recherches scientifiques nouvelles. Une traduction prendra une place importante dans la diffusion catholique, celle du chanoine Crampon. Après un premier travail sur les Évangiles (1864), puis le Nouveau Testament traduit à partir du texte de la Vulgate (1885), le chanoine Crampon - qui sera assisté de plusieurs érudits catholiques - publiera (post mortem) de 1894 à 1904 en 7 volumes une Bible annotée à partir de l’hébreu et du grec nourrie des recherches récentes. Elle aura un grand succès sous diverses formes et sera reprise et révisée plusieurs fois au siècle suivant. Ses riches notices historiques, philologiques et archéologiques sont considérées de qualité.

Une traduction prendra une place importante dans la diffusion catholique, celle du chanoine Crampon. Après un premier travail sur les Évangiles (1864), puis le Nouveau Testament traduit à partir du texte de la Vulgate (1885), le chanoine Crampon - qui sera assisté de plusieurs érudits catholiques - publiera (post mortem) de 1894 à 1904 en 7 volumes une Bible annotée à partir de l’hébreu et du grec nourrie des recherches récentes. Elle aura un grand succès sous diverses formes et sera reprise et révisée plusieurs fois au siècle suivant. Ses riches notices historiques, philologiques et archéologiques sont considérées de qualité.

Auteur de podcasts pour l’Alliance biblique française et conseiller pour la bibliothèque historique.

29/10/2025

En 1822, une première révision de la Bible d’Ostervald a été réalisée à Lausanne, suivie en 1824 par une autre entreprise de la Société Biblique de Paris. ...

Lire l'article

29/10/2025

Pierre Robert Olivétan voit le jour vers 1506, en Picardie, dans une famille modeste mais avide de savoir. Ce jeune Picard commence son éducation dans sa r...

Lire l'article

29/10/2025

Sébastien Castellion (1515 -1563), est un personnage attachant de la Réforme. Issu d’une famille pauvre de la région lyonnaise, il parvient à poursuivre de...

Lire l'article

06/07/2023

Dès 1946, les sociétés bibliques choisissent de former une fraternité mondiale dans laquelle les ressources financières sont mises en commun afin que la Bi...

Lire l'article